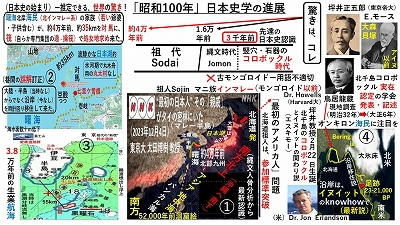

➀南方から緯度を北上、②約4万年前に、対馬海峡を家族が筏で渡って、北部九州から列島中に拡がり、③伊豆では海を越え神津島の黒耀石を採取(生業航海)し、種子島や三島などでは「陥し穴猟」をしており、東京の鈴木遺跡は広域の交易で当時としては新宿のような状況でした。

先史考古学オリンピックがあればいくつものメダル獲得の状況です。そして、➃今や北海道の始まりの「祖人Sojin」(3.5万年前後~)は、氷床で覆われた北米新大陸の西岸を南下した説が高まっている「最初のアメリカ人」問題の参加標準突破の候補、などの最新の研究状況の説明に明治・大正時代の先達は「うん」と言って特に驚きません。確かに坪井教授は、コロボックルとイヌイット(エスキモー)の関わりを主張(当時、皆は相手にせず)していましたし、鳥居龍蔵は北千島コロボックル(Routon・留頓るとん)の現地調査(明治32年)から時を経て巷間の誤解を正す実在確認を学会で発表し専門誌に記述もして公に(大正6年、学界は今も正当に扱わず)し、シベリア東端のチュコト(ベリンジア西部の)のオンキロン海民に注目すべしと言っていましたので、南米アンデスも調査していますので渡米問題も「うん」と言って納得です。有名な沿岸論者(Dr. Jon Erlandson) の「氷河期の米大陸西岸南下の行動は、イヌイットのknow-howが参考になる」と言う最新説にも驚かず。流石に、神武東征の戦闘行動の日本書紀の記述と地域の大阪・河内潟の当時の地形状況が合致しているという分析の研究成果(長浜浩明、東工大建築博士の気鋭の先史研究家)にも「ほう」と感心する程度です。

「えっ、約4万年前?何故、それが分かる?」、驚かれたのは年代と年代測定法の説明だけでした。

夢見―日本祖代研究会(RGaPJ)