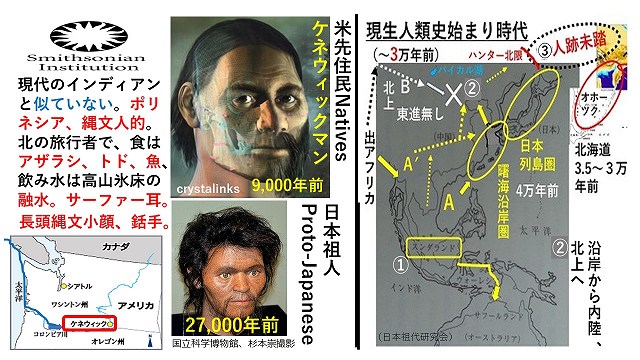

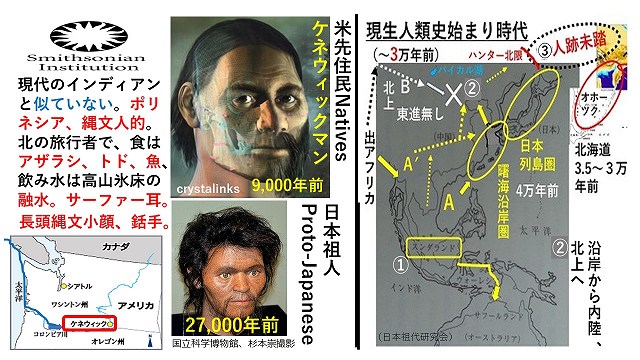

米スミソニアン博物館Douglas W. Owsleyなどのチームは、1996年に北米ワシントン州とオレゴン州境のコロンビア川畔で発見され裁判沙汰の大騒ぎとなった「ケネウィックマン」について、制約された条件の中で、頭蓋骨などほぼ全身がそろったモノの分析を続け、結果がスミソニアン誌に掲載(2014年)されました。

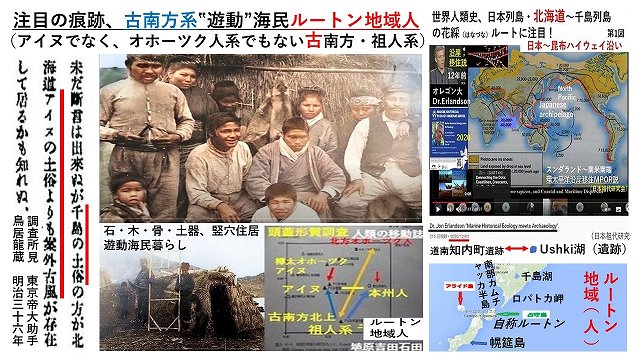

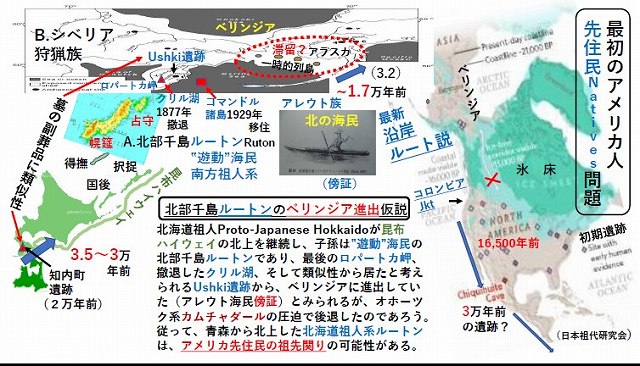

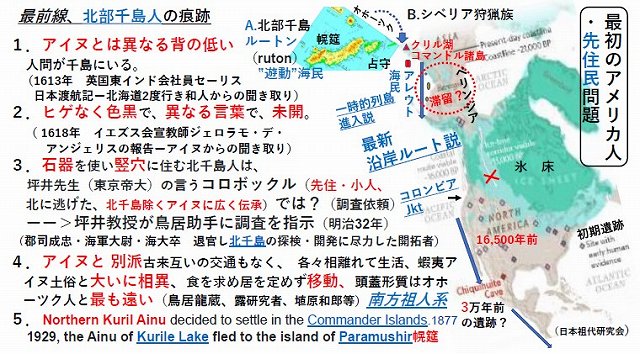

170cm、72.6kg、40歳で、驚きは肋骨が6ケ所も損傷し、腰骨には若い時代に打ち込まれた槍先の石器を残しながら、アラスカの方から480kmも離れたコロンビア川の方に交易で来ていたとみられ、自元の人々に受け入れられて丁寧に埋葬されていたようです。食が アラスカの アザラシ、トド、魚で、飲み水は高山の氷床が融けた水であり、コロンビア川人でないことがはっきり分かりました。更に、右利きで銛を扱って魚などを取っていたことや水に入っていた「サーファー耳」であることも分かり、顔相・頭骸骨(南方系長頭)からポリネシア人がイメージされましたが、直接の太平洋横断の渡海は有り得ず、縄文人、アイヌ(鎌倉時代に樺太から来た種族で本件には無縁が知られていない誤解)の名を挙げています。

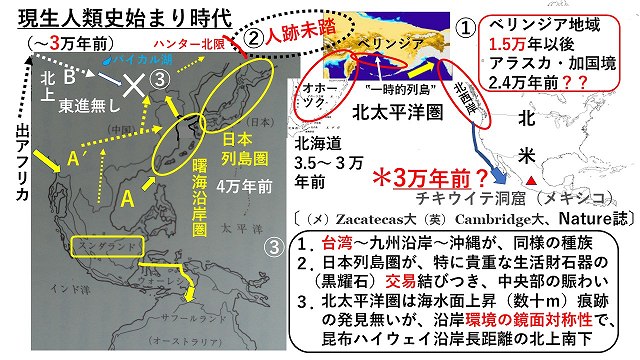

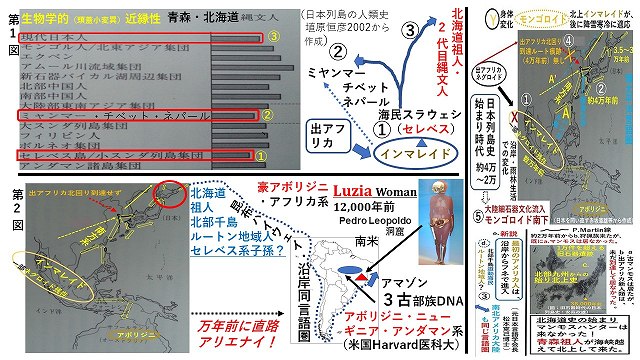

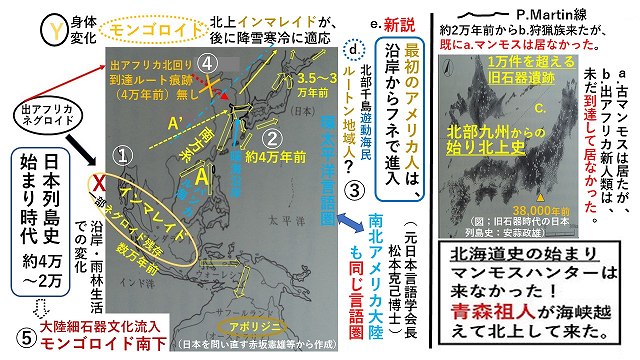

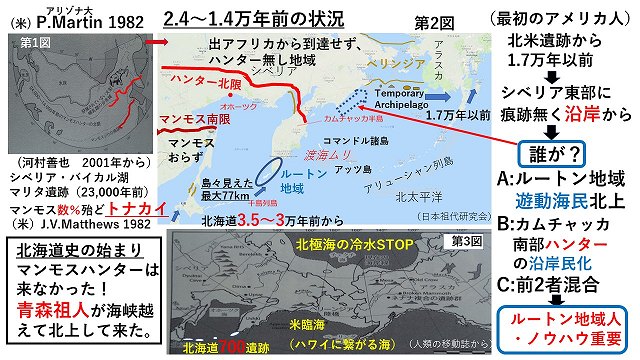

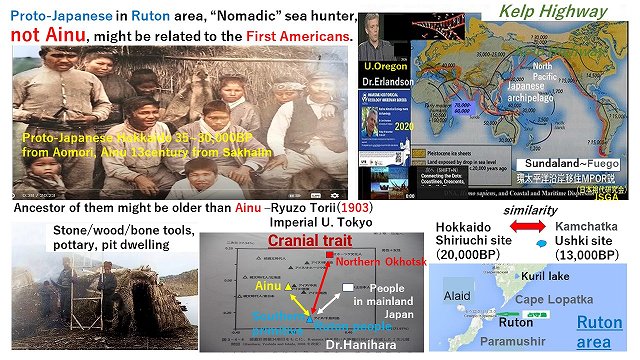

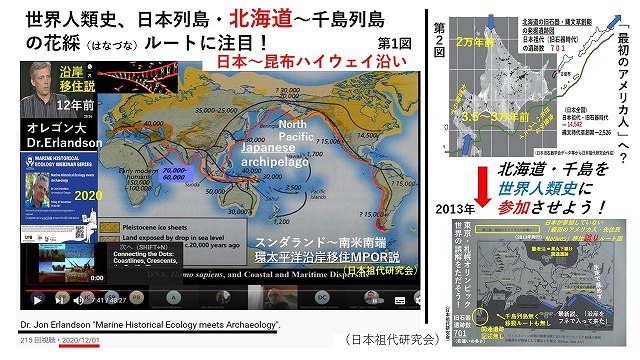

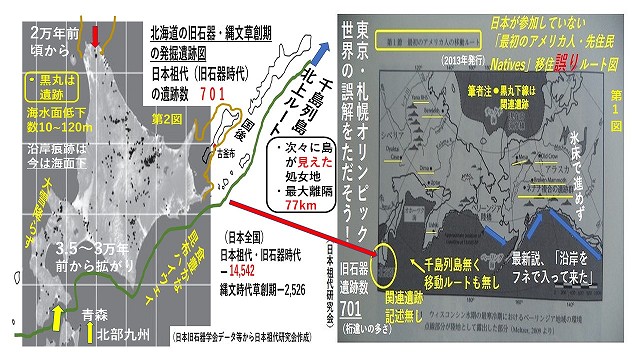

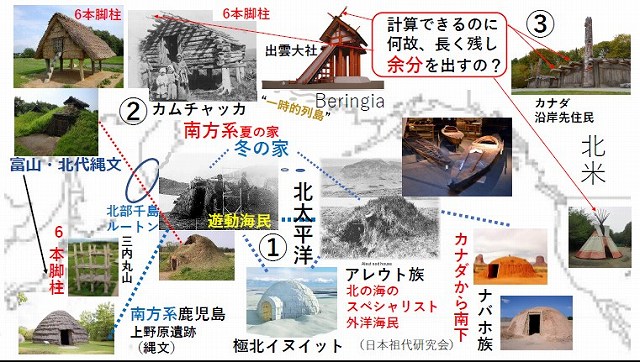

そして、現代の先住民Nativesインディアン(主に内陸の無氷回廊通過のシベリア狩猟族系)と似ていないということは沿岸系であり、右図約4万年前の北部九州から北海道~千島・カムチャッカ~ベリンジアルートで早い段階で日本列島から入って行った祖人系またはその後の縄文系の子孫であることをうかがわせ、いずれにしても日本系をうかがわせる大変重要なものですが、全く学校で教えられておらず、巷間本にも見当たらない酷さです。子供に教え、オリンピックの世界に発信です。