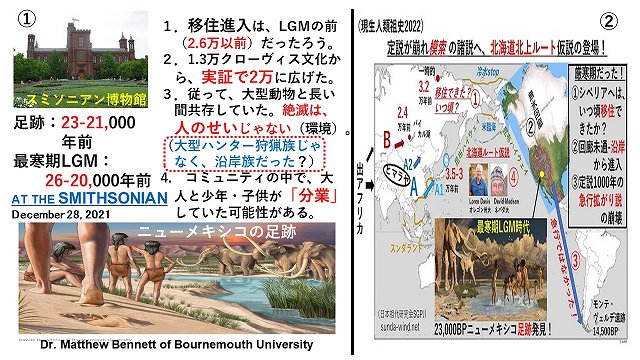

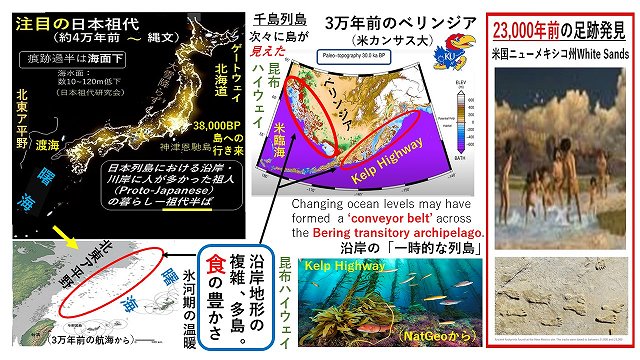

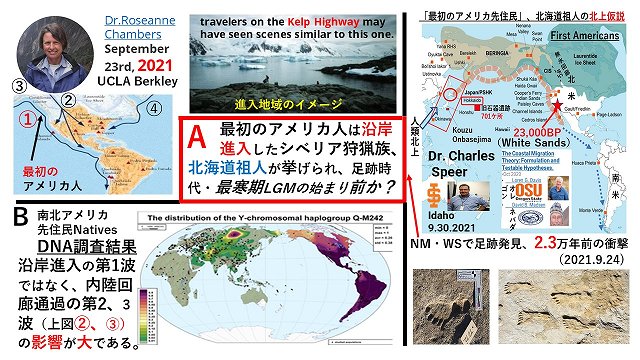

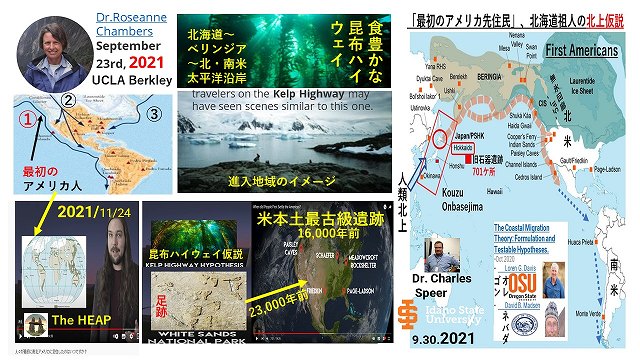

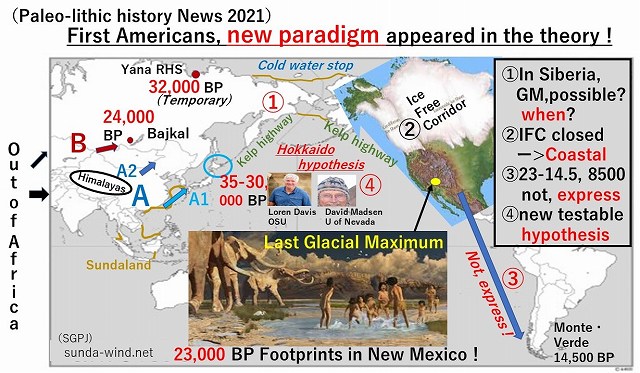

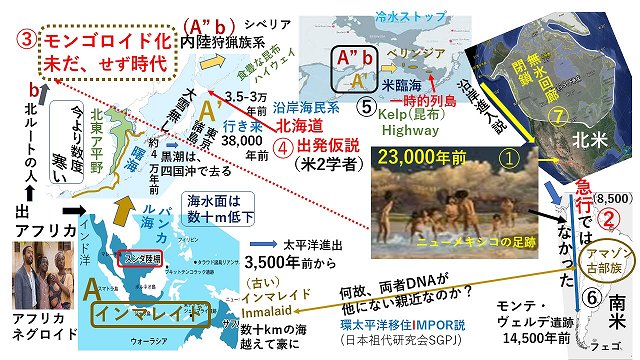

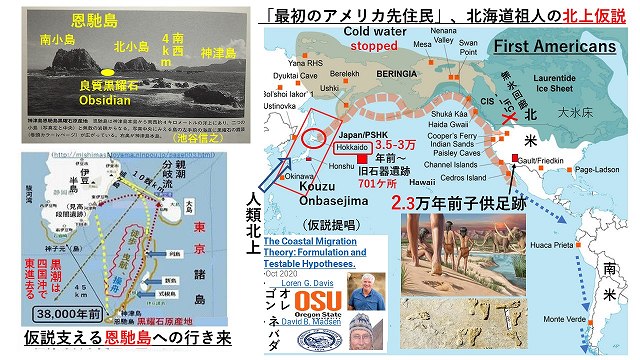

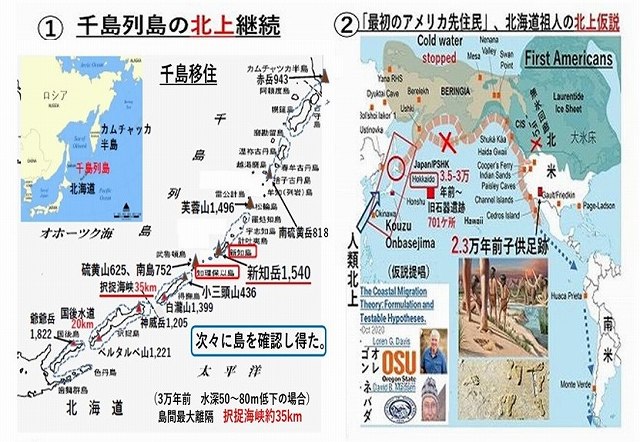

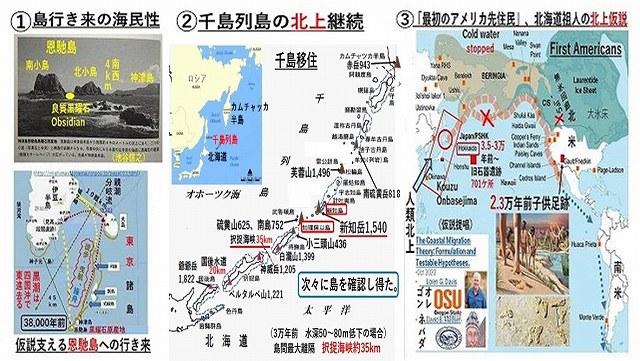

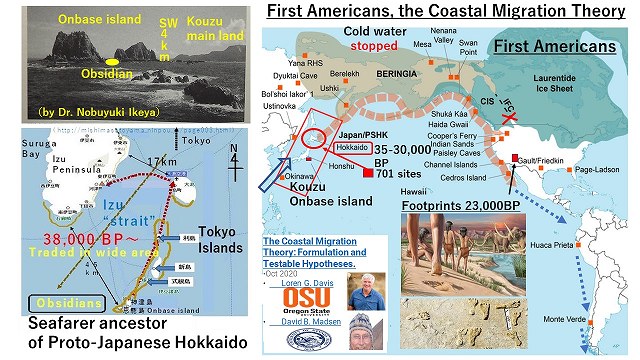

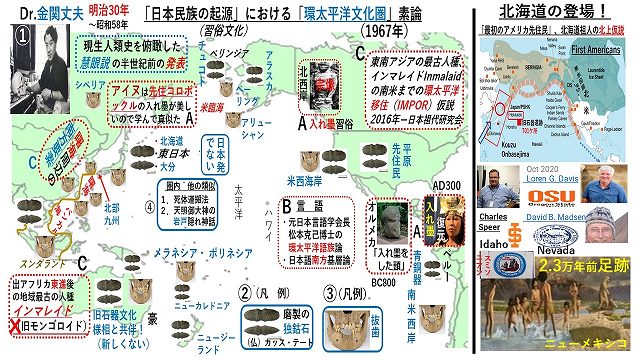

既に登場していた右図北海道ルートに加え、 昨年の米国ニューメキシコにおける2.3万年前の足跡発見で、 これ迄の諸定説が崩れ揺らぎ、前回のスミソニアン博物館の解説を皮切りに、新定説の再確立の時代の模索の幕開けです。

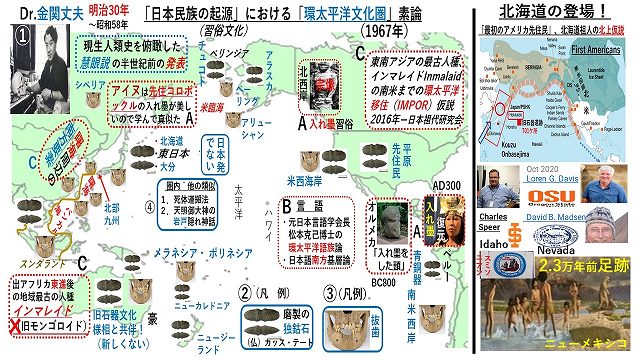

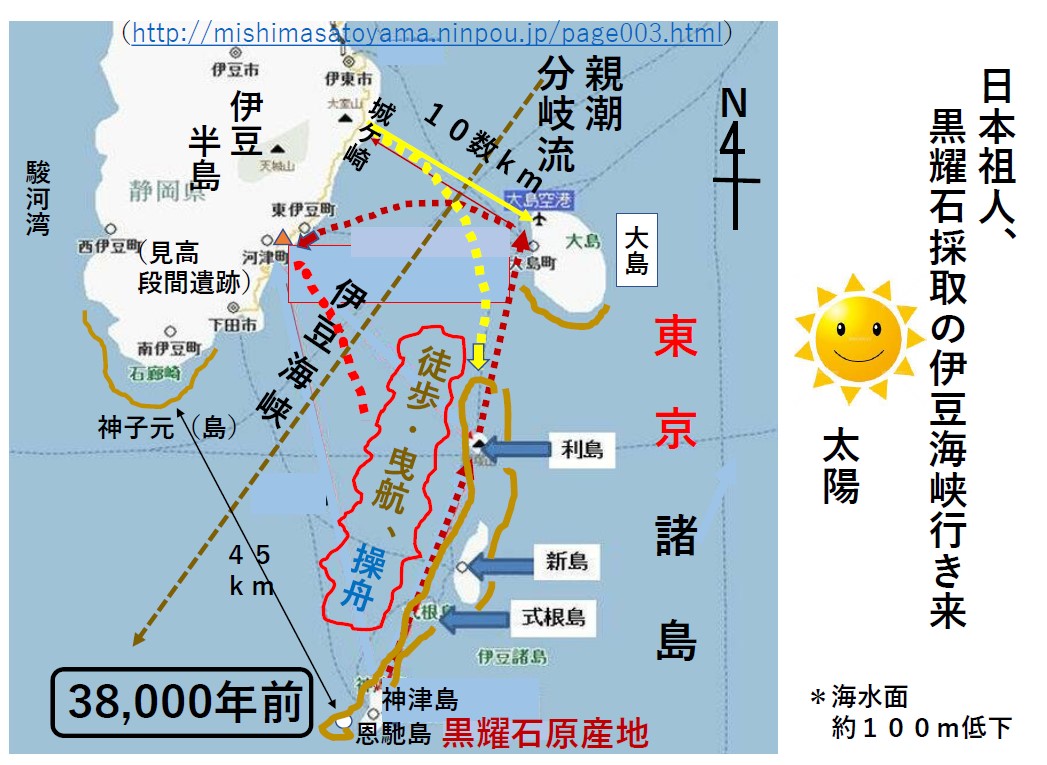

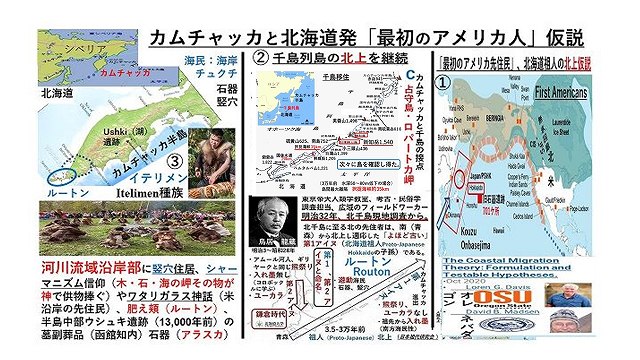

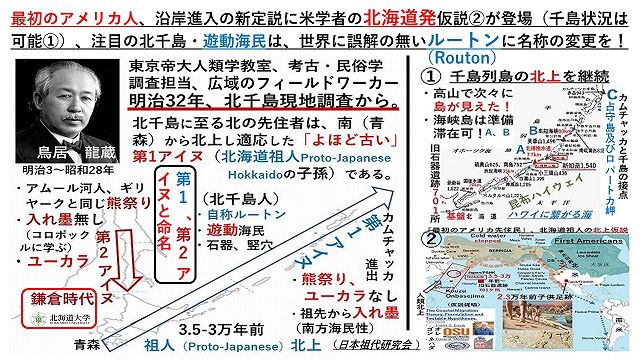

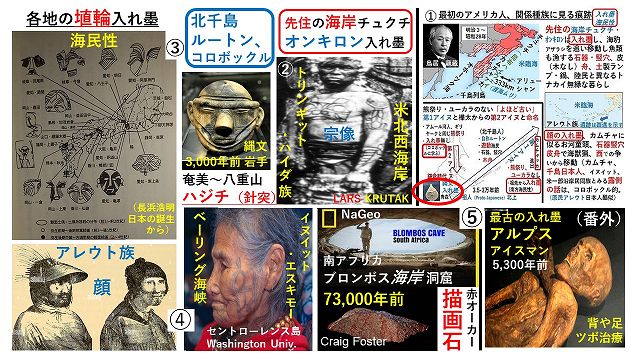

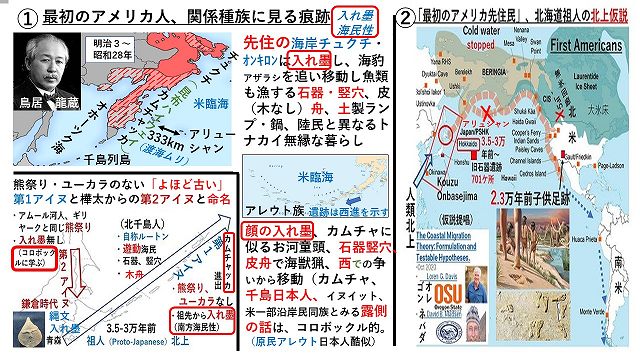

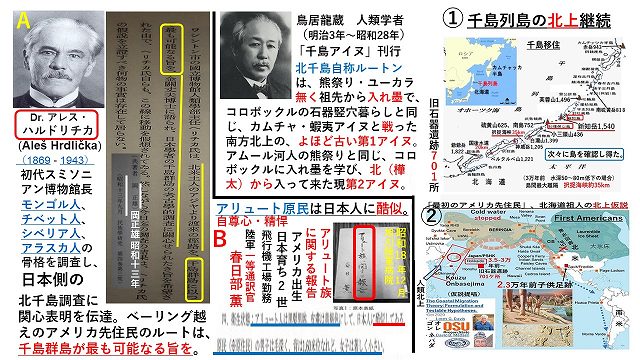

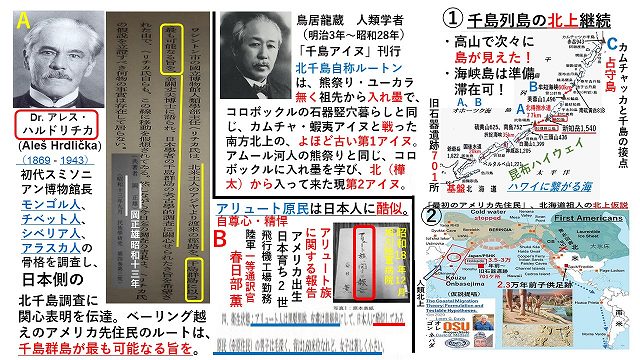

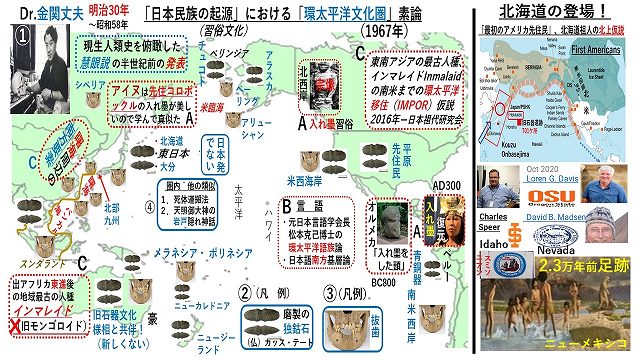

さて温故知新、①半世紀前の金関博士の「環太平洋文化圏」提唱は、当時把握できた史実について、東部ユーラシアとアメリカ新大陸を俯瞰されて、習俗文化に着目し、かつ、発表されたことも今の時代の腰が引けた陽だまり学究時代に、学問的に高く評価されるべきものです。習俗文化については、例えばアメリカ日系4世がDNAは私たちに近くとも日本語を話せず、生魚よりはハンバーガーが好きなら、はっきりアメリカ人であり、DNA分析を万能の如く振り回すのは誤りです。仮に万年前のDNAの影響が消滅していても、習俗文化が残されていれば学問的に尊重すべきです。金関博士は縄文期の事ながら、特異な②石器や③抜歯風習に着目し、「環太平洋」における類似性という視点の認識に至り、しかも日本で発見された最古級のモノだからといって日本発とは言えない、例えば豪の旧石器文化と共伴する物は注意すべしなどとされているのも誠実な学者として素晴らしいです。更に、➃圏内の他の類似にも言及されています。現生人類のアフリカ発もDNA分析による系統図も分からない時代に、現在よりは各地に痕跡が感じられたとはいえ、起源追求の視野と慧眼には敬服いたします。今では例えばA入れ墨の習俗は、裸体で見せることに意味のある南方発の精神性を伴う習俗文化ですが、中・南米にまで受け入れられて共通性が見られ、他方、北から鎌倉時代に北海道に入って来たアイヌが、美しいと感じて北海道先住のコロボックル(当初否定論と言われた鳥居龍蔵は、明治38年頃には諸事象―①低い身長、②口辺・手に入れ墨、③竪穴住居、➃石器時代の人民で土器・骨器使用、からむしろ符合として 肯定的であった)から学んだと伝承に残していることは、 内陸性と沿岸性の違いを示す重要な指標です。

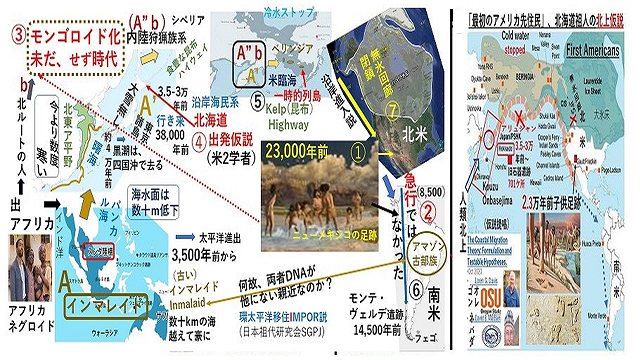

同じくB日本語について、松本克己博士が軌を一にする「環太平洋語族」論を発表され、また、アンダマン、チベット古語との祖代語以来の共通性(上垣外憲一―ハイブリッド日本)は南方を基層とし、その上に大陸アルタイ系の影響が重なったという認識は今では一般的です。そもそも金関博士が、そういう認識に至ったのは、北部九州から始まったものは大陸の北方要素とする当時の論調に疑念を持たれ、賑やかな南方、北方要素論議を超越するかのように考究されて「環太平洋文化圏」認識を打ち出されたのも素晴らしいことで、南方沿岸性と大陸内陸性の違いという、私たちが有するこの2重性をも既に認識されていたのではと推察します。因みに、日本祖代研究会では、図右上Cの東南アジア最古人種のインマレイド(出アフリカ黒人が東進により、沿岸・熱帯雨林等の暮らしで多少の変化。ともかく旧モンゴロイドと欧州学者が命名したのが誤解の元で、寒冷・降雪・強風に適応し身体変化した新モンゴロイドを、モンゴロイドと呼称すべきです)に着目し、出アフリカ現生人類の東進による始まり時代の有力移住ルートとして、環太平洋沿岸ルートのIMPOR(Inmalaid Migration along Pacific Ocean Rim)仮説を提唱していますが、その基本は半世紀も前に金関博士が認識され、発表もされていました。無論、半世紀前の事ですから、全てが正しい訳ではありませんが、「最初のアメリカ人」を巡り新たな定説の模索に入っている今、等閑に付されている「環太平洋」視点を子供・学生に教え世界に発信し、TPPやインド太平洋戦略の時代に、国際共同研究を主導して学問の進展に寄与し、教育を向上させるべきです。