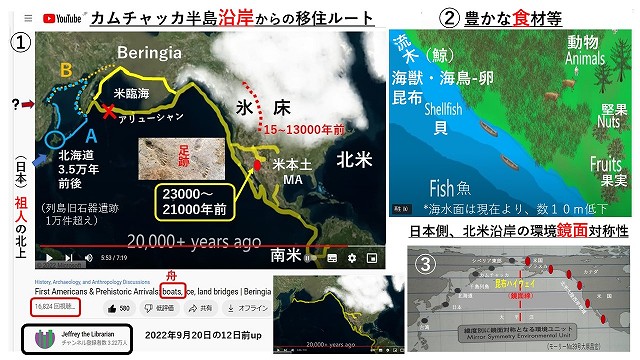

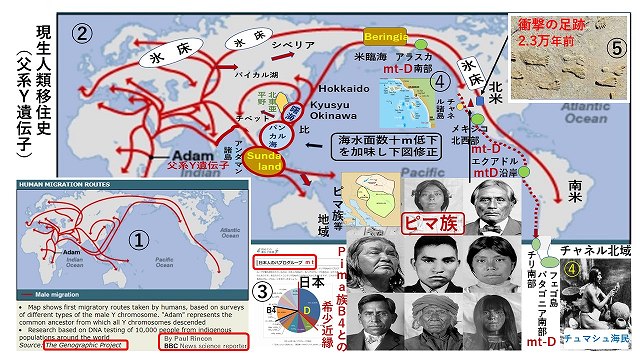

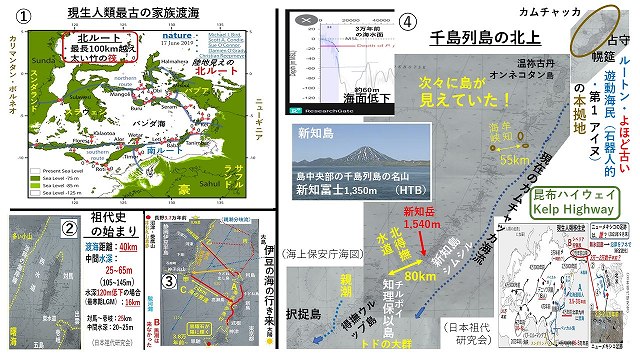

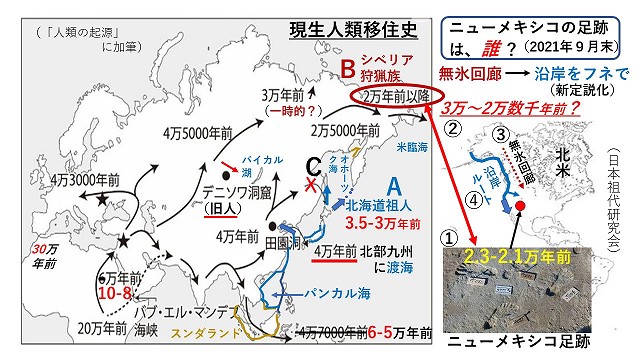

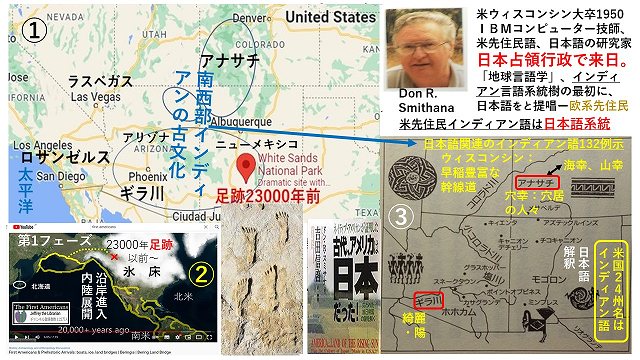

2.3万年前の少年・子供たちの衝撃の足跡が昨年9月末、①米国ニューメキシコで発見され、米国史は数千年遡りました。衝撃から約1年間、「誰が」「どのように」を改めて一貫して説明したものは、未だ動画登場していません。

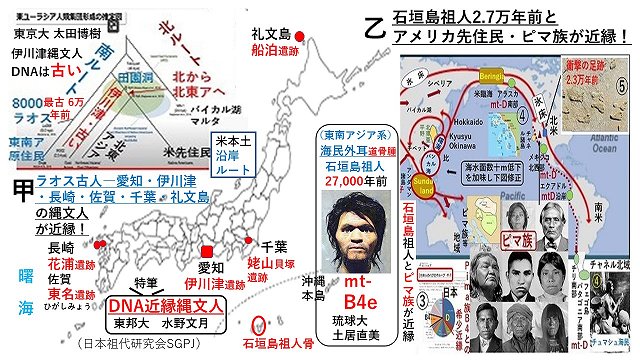

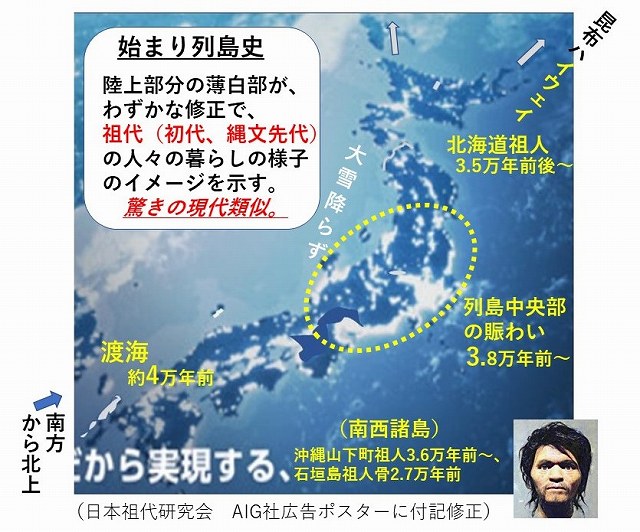

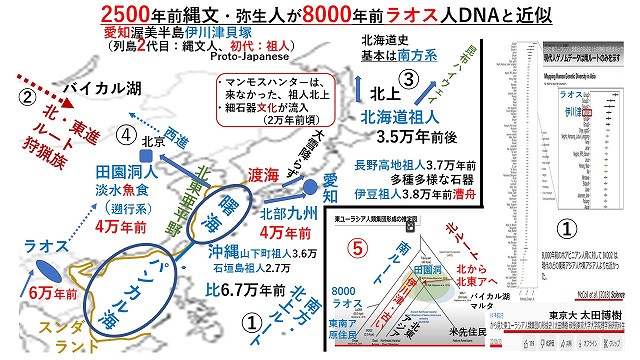

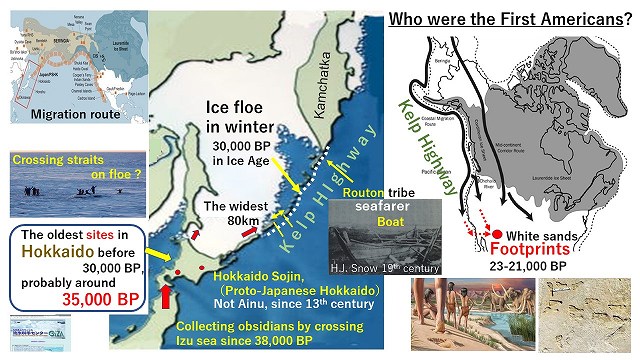

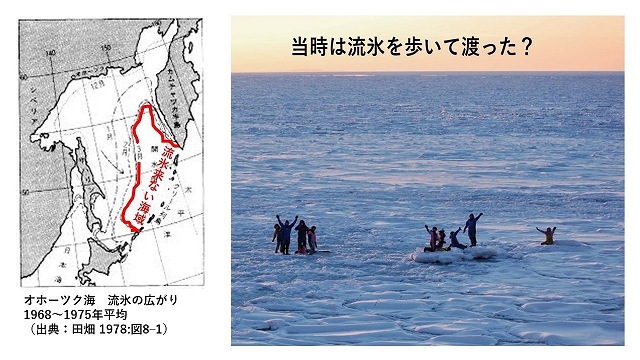

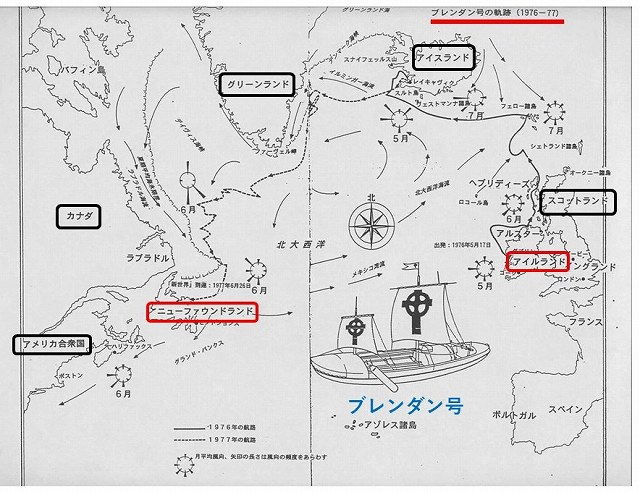

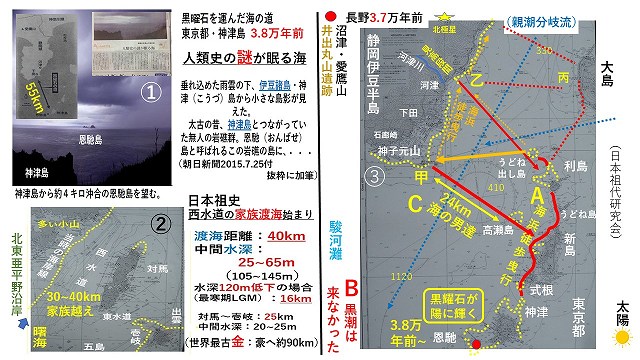

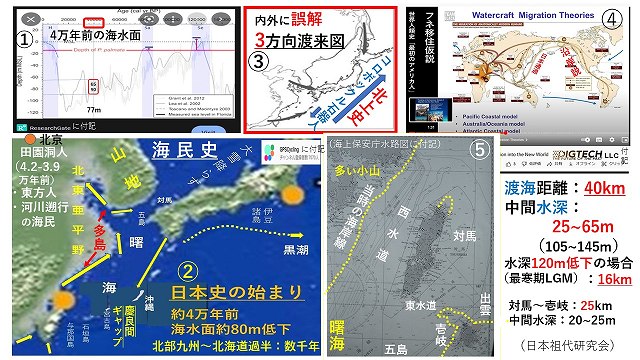

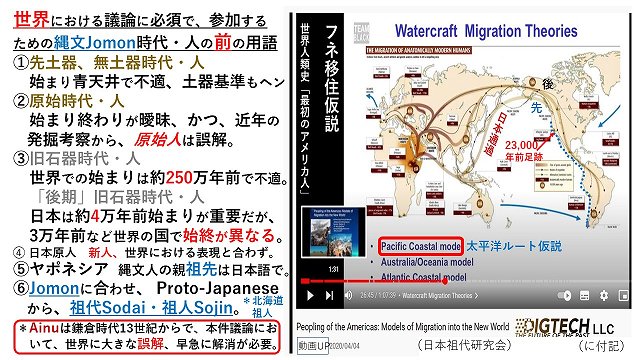

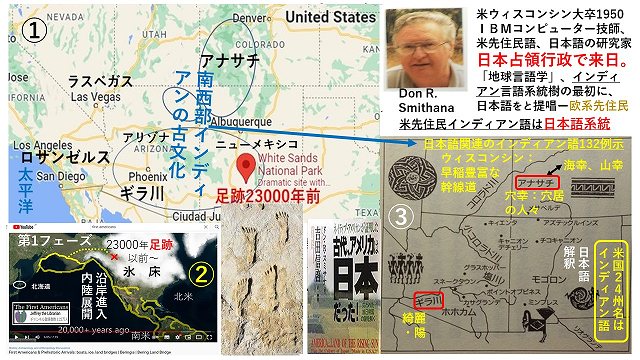

これまでの授業の説明も崩れ、②西海岸を沿岸ルートで舟で南下して来て、南米へもゆっくり普通に拡がり、カナダ~アメリカの無氷回廊が開いてシベリア狩猟族が南下して入って来る迄の約1万年間、南北アメリカの内陸へも展開して行ったものと考えられます。①実は、この足跡地域はよく知られた米南西部のインディアン古文化地域であり、何よりもその人たちの言語が、欧州系スミサナ氏の研究によれば、6千年は遡る(縄文前期)日本語からである(新しい時代にはアメリカから日本へも)という驚きの出版なのです。食料や水という生活や精神的な意味合いを示す重用語句という「言語基準」とインディアン言葉の「文脈」から考察すると明らかになるというものです。そもそもの研究の端緒は、米北東部ウィスコンシンの人々が、大戦でラジオから流れて来る戦地の島の地名などを聞いて余りに馴染みがあるインディアン語に似ていてびっくりしたという事だったそうです。IBMコンピューター技師として戦後日本における占領行政に関わる傍ら、専門の言語学者ではないものの日本語と生活文化の研究を精力的に行いました。③米国州名で半分、各地の地名などもインディアン語が多く残っていますが、それがインディアン語 (イヌイット・エスキモー、アリューシャン列島のアレウト族を除く) からフランス語そして英語表記で分かりにくくなっていますが、意味からは元は日本語だと言う主張なのです。

例えば③図のように、穴居族がいたアナサチは穴幸であり、あの海幸・山幸対応であり、ギラ川は綺麗・陽であると言うように、全米132例も挙げてあり関連は間違いないと記述しています(言語学的には異論もあるでしょうが)。足跡発見の衝撃で、この1年間、「最初のアメリカ人」First Americans動画説明は影を潜め、学界への影響の大きさが感じられます。アジア系でないNative先住民が感じ共通性があるとのスミサナ氏の主張に、訳者の吉田信啓氏(広島大英文科)が協力した労作(1992年)は、その場所からも興味深いモノであり、新たな光を、です。こんな話もと子供に教え世界に発信を。